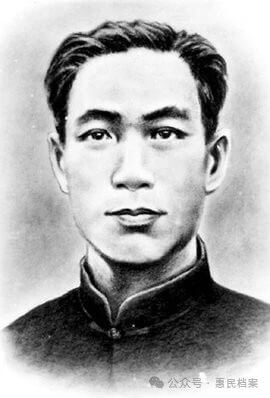

以杨靖远烈士名字命名。杨靖远 (1902年--1938年12月14日)满族, 原名赵荣山,又名赵先周,辽宁省沈阳市人。1930年参加革命,1931年加入中国共产党。1938年4月任冀鲁边区国民革命军别动总队第三十一游击支队副司令。9月改编为八路军平津支队,杨靖远任司令员。杨靖远率部连续出击,在庆云、乐陵、宁津一带与日伪军进行了频繁的战斗,扩大了抗日根据地。津南地区的盐山、沧县、南皮、东光、吴桥、宁津6个县相继建立了抗日民主政府,在此基础上成立了中共冀南行政主任公署第六督察专员公署,杨靖远任专员,兼任冀南军区第六军分区司令员。1938年12月14日,在讨顽孙仲文部战斗中不幸中弹被俘,被敌人残忍杀害,时年36岁。牺牲后,八路军东进抗日挺进纵队司令员兼政委肖华亲笔为他题写了"抗战方兴竟在盐山留遗恨,建国未艾空对鬲水吊英魂"的挽联。2014年9月被民政部公布为第一批著名抗日英烈。

1940 年8 月,中共冀鲁边区党委作出决定,将盐山县南部和乐陵县北部划出,在盐山至庆云公路以西,盐山到旧县公路以东,宣惠河以南区域 设立靖远县,以示纪念。1945年与盐山县合并,仍名靖远县。1949年5月靖远县改称盐山县,为山东省所辖。1952年盐山县划归河北省,今盐山县隶属于河北省沧州市。

以马耀南烈士名字命名。马耀南(1902--1939年7月22日)汉族,出生于山东省长山县第三区北旺庄(今淄博市周村区北郊镇)。他曾信仰孙中山"联俄、联共、扶助农工"的三大政策,参加了国民党。1930年,参加倒蒋运动,国民党以亲共反蒋的罪名开除他的党籍,并下令通缉。1933年,受邀回本县当了长山中学校长。

“七七”事变后,马耀南看到国土沦丧,家破人亡,便毅然投笔从戎参加革命。12月,他同姚仲明、廖容标、赵明新同志一起领导了著名的黑铁山起义,担任山东人民抗日救国军第五军参谋长。1938年改编为八路军山东人民抗日游击第三支队,马耀南任司令员,10月加入中国共产党。年底,八路军山东纵队成立,该部整编为八路军山东纵队第三支队,马耀南仍任司令员。他指挥部队与日伪军作战多次,围攻周村镇,破袭胶济路,坚守邹平城,激战李家套、多贤村、刘家井等。1939年7月22日,在桓台县牛王庄突围战斗中不幸中弹牺牲,时年37岁。其二弟马晓云、三弟马天民均参加革命,分别任山东人民抗日救国军第五军第一支队司令员和第七支队司令员。先后为国捐躯,因而,在抗日战争中鲁北地区人民皆称之为“一马三司令”,并广为流传着称颂马家三兄弟的歌谣:“一马三司令,得了抗日病;齐心打日本,保卫老百姓。”2014年9月被民政部公布为第一批著名抗日英烈。

为纪念对日本侵略军奋战而英勇牺牲的司令员马耀南,1940年清河军区宣传队,正式命名为耀南剧团。中共清河区委于1942年8月将清河区筹办的抗日军政学校命名为耀南中学。1946年中共渤海区党委改长山县为耀南县。1950年5月耀南县恢复长山县旧名。1956年长山县撤销建制并入邹平县,今为滨州市所辖的邹平市长山镇。

以马振华烈士名字命名。马振华(1905年--1940年9月12日)汉族,曾化名李之如、李泽民,出生于河北省盐山旧县镇后韩沙洲村的一个佃户家庭里。1932年马振华光荣地加入了中国共产党。1934年4月,马颊河农民暴动失败后,马振华毅然舍弃教鞭,以货郎担为掩护奔走于乡间及各大小书馆,联络发展党员,组织民众和进步师生开展地下工作,恢复遭到破坏的党组织。1937年,任津南特委组织委员,并任华北抗日民众救国会会长兼华北抗日救国军政治部主任。1938年,马振华调地方工作,先后担任盐山县委书记、边区战委会主任、边区特委组织部长、津南地委书记等职。1940年,正是抗日战争的艰苦年代。有一天,马振华的爱人为躲避敌人迫害和谋求生路,带着孩子逃荒讨饭来到宁津县东部一个村庄。恰巧,马振华在这个村庄视察工作,他抱起孩子亲了又亲,随后摸着孩子的头说:“快和你娘要饭去吧!过了饭时,就不好要了。”孩子跟着母亲默默地走了。同志们都埋怨他不该这样无情,马振华却说:“不能从战士嘴里为他娘儿俩夺饭吃,不能让战士们饿着肚子去杀敌。这样的群众太多了,只有国家富强了,大伙儿才能丰衣足食。”1940年9月12日,马振华到宁津检查工作 。晚上,在柴胡店区薛庄组织开会,由于叛徒告密,被敌人包围。在和敌人的激战中不幸牺牲,时年35岁。

为纪念烈士,1941年6月,中共冀鲁边区党委决定,将马振华烈士牺牲地宁津县更名振华县。1949年5月振华县恢复宁津县名,今宁津县隶属于山东省德州市。

以杨忠烈士名字命名。杨忠(1909年--1941年9月4日)汉族,江西省安福县金田乡南江村人,原名欧阳吉善、欧阳忠。1930年,杨忠参加红军,5月加入中国共产党。1934年10月,随红军三军团参加二万五千里长征。到达陕北后,被分配到红军大学学习。平型关大捷后,八路军一一五师指挥部成立了"民运工作团",杨忠任团长。1938年9月,他随八路军东进抗日挺进纵队抵达乐陵。1940 年春,杨忠担任鲁北支队支队长兼政治委员。1941年2月,冀鲁边区划归山东分局领导,津南支队与鲁北支队合并,编入一一五师组成的教导六旅,杨忠任旅政治部主任。为执行上级要求冀鲁边区开辟鲁北东部,打通与清河区的联系,将两个抗日根据地连成一片的指示,教导6旅连续两次“打通”行动受阻。7月20日,杨忠率部执行第三次"打通"任务。9月4日,在惠民县夹河村一带,遭日伪军突然袭击,杨忠率部突围中,不幸中弹,壮烈牺牲,时年32岁。2014年9月被民政部公布为第一批著名抗日英烈。

1946年,为了缅怀杨忠和其他英勇牺牲的革命烈士,在淄角村(今惠民县淄角镇)建立烈士陵园,杨忠烈士墓碑上镌刻着"精忠报国"四个大字。同年12月26日,渤海行署决定,以撤销的原惠济商三边县辖区范围建立杨忠县,以表彰他的革命功绩。1949年5月,杨忠县更名惠济县。1950年5月,惠济县撤销,其辖区分归惠民、济阳、商河三县。

以吴匡五烈士命名。吴匡五(1914年--1941年9月7日)汉族,原名吴观志,阳信县温店乡后吴家村。小学毕业后考入惠民中学。“九·一八”事变爆发后,他积极投身爱国运动,为表示以武力歼灭日军,收复国土的决心,改“观志”为“贶武”,为便于书写,“贶武”写为“匡五”。1938年9月,八路军东进抗日挺进纵队来到冀鲁边区开辟抗日根据地,吴匡五进入乐陵抗日军政学校学习。后分配到《烽火报》编辑部工作。不久,调任庆云县抗日民主政府任民训科科长,并由县委书记李萍介绍加入中国共产党。1939年7月9日任陵县抗日民主政府第一任县长。推行合理负担和减租减息等战时经济政策,得到了全县各阶层人士的拥护和支持,在对敌开展武装斗争的同时,抗日根据地建设不断巩固发展。在抗日斗争最艰苦的阶段,陵县抗日根据地一度成为冀鲁边区二地委的活动基地。1941年9月7日,他率领县大队活动在临邑城北苏家庙子,遭到日伪军包围。吴匡五指挥县大队冲出包围圈,向临邑方向转移中,他身负重伤,因伤势过重,抢救无效去世,年仅27岁。2015年8月被民政部公布第二批著名抗日英烈。

1943年,冀鲁边区决定将陵县改称匡五县。1950年5月恢复陵县旧名,今为德州市陵城区。

以黄骅烈士名字命名。黄骅(1911年--1943年6月30日)汉族,原名黄金山,学名黄为有,湖北省阳新县石港区凤凰乡良上村(今湖北省阳新县木港镇丰台村良上组)人。1928年5月,黄骅秘密参加了当地赤卫队。1929年春,黄骅加入中国共产党。参加红军后经历反“围剿”战斗和二万五千里长征。1936年,战争胜利到达陕北后,黄骅进红军大学学习。毕业后留校,任干部二团政治委员。1937年9月,抗日战争爆发后,被派到晋西南去创建抗日根据地,任晋西南游击支队支队长。1938年8月,调晋西南边区党委工作,任军事部长兼第一一五师晋西独立支队(又名晋西青年抗敌决死队)副支队长。1940年4月,调任鲁西军区副司令员兼三分区司令员。在他的领导下,鲁西地区的抗日救国运动蓬勃地开展起来。1941年4月,因工作的需要,上级派黄骅同志到冀鲁边区工作,任冀鲁边军区副司令员兼第一一五师教导第六旅副旅长。

1943年6月29日,黄骅到达新海县的大赵村召开军事会议,布置秋季反“扫荡”任务。30 日傍晚,叛变的冀鲁边军区司令员兼教导六旅旅长邢仁甫,指使手下突然闯进会场开枪扫射,黄骅、卢成道等冀鲁边军区领导人不幸遇难,时年32岁。2014年9月被民政部公布为第一批著名抗日英烈。

1945年9月,为纪念黄骅烈士,渤海区决定将新青县更名为黄骅县。1948年划归河北省管辖。1989年11月改为黄骅市。今属河北省沧州市所辖,是原渤海革命老区唯一保留以烈士名称命名的城市。